Une enquête glaçante menée par W5 de CTV a révélé la facilité troublante avec laquelle des prédateurs à travers le Canada peuvent accéder, fabriquer et administrer des drogues utilisées pour faciliter les agressions sexuelles. Ce reportage inédit dévoile un réseau clandestin sophistiqué opérant avec une impunité choquante dans les principales villes canadiennes.

L’enquête de six mois a pénétré profondément dans ce que les autorités décrivent comme une “économie de l’ombre” des drogues du viol, révélant comment les malfaiteurs partagent formules, techniques et même informations sur les victimes via des plateformes de messagerie cryptées et des forums du dark web. Selon le rapport, ces réseaux ont établi des chaînes d’approvisionnement complexes qui ont largement échappé à la détection des forces de l’ordre.

“Ce que nous avons découvert était beaucoup plus organisé et répandu que ce que nous avions initialement prévu,” a déclaré Sarah Richardson, enquêtrice principale pour l’équipe W5. “Il ne s’agit pas d’incidents isolés—c’est une entreprise criminelle coordonnée avec des ramifications dans chaque province.”

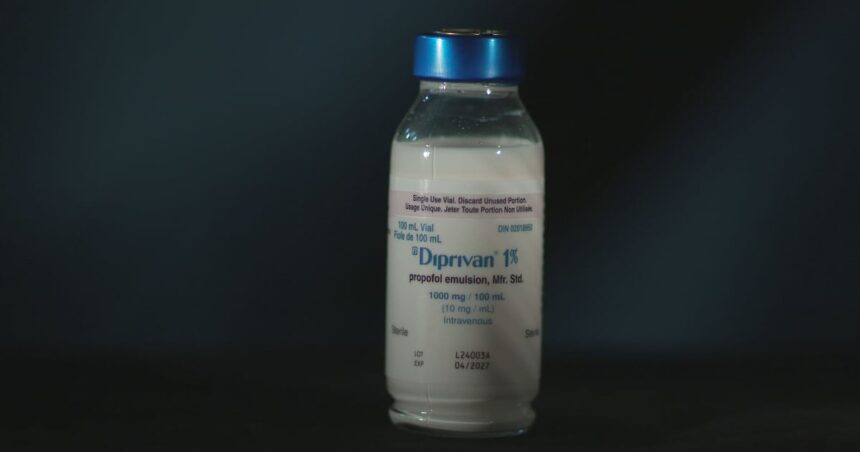

L’enquête a identifié au moins trois opérations de fabrication distinctes à Toronto, Vancouver et Montréal, où des précurseurs chimiques sont combinés pour produire du GHB, du Rohypnol et plusieurs nouveaux composés synthétiques spécifiquement conçus pour être difficiles à détecter lors des dépistages toxicologiques standard. Plus alarmant encore, nombre de ces substances se métabolisent rapidement, laissant les victimes avec peu de preuves pour appuyer leurs allégations.

Le sergent d’état-major James Morley de la GRC, qui dirige l’unité spécialisée d’enquête sur les drogues liées aux agressions sexuelles, a confié à W5 que les autorités font face à des défis sans précédent. “Les criminels s’adaptent plus vite que nos méthodes de dépistage. Ils créent des composés sur mesure spécifiquement formulés pour échapper à la détection, rendant les poursuites extrêmement difficiles.”

L’enquête a révélé des modèles troublants dans le fonctionnement de ces réseaux. Les membres partagent des “histoires de réussite” et des techniques pour administrer les drogues sans être détectés. Certains participants se sont vantés de cibler des lieux spécifiques, notamment des boîtes de nuit et des bars universitaires dans les villes canadiennes.

Les données de Santé Canada présentées dans le rapport indiquent une augmentation de 37% des agressions sexuelles présumées facilitées par la drogue au cours des trois dernières années, bien que les experts estiment que les chiffres réels sont significativement plus élevés en raison de la sous-déclaration et des difficultés de détection.

Dr Elena Michaels, toxicologue à l’Université de Toronto qui a participé à l’enquête W5, a souligné les défis médico-légaux : “De nombreuses victimes ne signalent l’agression que des heures ou des jours plus tard, moment où les substances se sont complètement métabolisées. Nous combattons essentiellement un ennemi invisible.”

L’exposé a suscité des appels à une action politique urgente de la part des groupes de défense des victimes. L’Alliance canadienne contre la violence sexuelle réclame un financement accru pour des tests spécialisés, des sanctions plus sévères pour la fabrication et la distribution de ces substances, et une meilleure formation pour les prestataires de soins de santé et les forces de l’ordre.

“Ce n’est pas seulement un problème criminel, c’est une crise de santé publique,” a déclaré Miranda Chen, directrice exécutive de l’Alliance. “Nous avons besoin d’une législation complète qui aborde non seulement la sanction mais aussi la prévention et la détection.”

Le ministre fédéral de la Sécurité publique a répondu au rapport en annonçant la formation d’un groupe de travail spécialisé pour s’attaquer à ces réseaux. “Ce que W5 a découvert est profondément troublant, et nous sommes déterminés à démanteler ces opérations criminelles,” a déclaré le ministre dans un communiqué de presse suite à la diffusion.

L’enquête a déclenché un débat intense sur l’intersection de la technologie, de la criminalité et de la vie privée, car de nombreux réseaux utilisent des méthodes de cryptage que les forces de l’ordre ne peuvent pas facilement pénétrer sans soulever des préoccupations relatives aux libertés civiles.

Alors que les communautés à travers le Canada sont aux prises avec cette réalité troublante, une question demeure primordiale : comment la société peut-elle combattre efficacement une menace aussi insaisissable tout en protégeant les victimes potentielles avant qu’elles ne deviennent des statistiques dans cette épidémie croissante de comportements prédateurs?