Le modeste « freezie » — ce tube en plastique rempli de délices sucrés et glacés — peut sembler universel, mais demandez-en un au sud de la frontière et vous recevrez probablement des regards confus. Cette gourmandise colorée estivale n’est qu’une des innombrables particularités linguistiques qui distinguent le français canadien de ses homologues mondiaux, une distinction qui mérite d’être célébrée alors que nous marquons une nouvelle fête du Canada.

D’un océan à l’autre, les Canadiens partagent un vocabulaire qui déconcerte souvent les visiteurs et les nouveaux résidents. Notre lexique sert de marqueur subtil mais puissant de notre identité nationale, qui évolue avec chaque génération tout en préservant notre patrimoine collectif. Alors que nous nous rassemblons pour les célébrations du 1er juillet, il vaut peut-être la peine de réfléchir à la façon dont nos expressions uniques façonnent notre identité culturelle.

« Le français canadien est fascinant car il représente ce point de rencontre linguistique parfait entre les traditions françaises, l’influence américaine, les langues autochtones et les contributions des immigrants », explique Dr. Marie Tremblay, directrice du Musée canadien des langues. « Quand les Canadiens disent qu’ils écrivent avec un ‘Sharpie’ plutôt qu’un ‘marqueur permanent’, ou qu’ils discutent des mérites de divers ‘casse-croûtes’, ils participent à une conversation typiquement canadienne. »

Le « Dictionnaire des canadianismes » répertorie des centaines de ces termes distinctement canadiens. Certains sont évidents, comme « tuque » pour un bonnet d’hiver tricoté ou « double-double » pour un café avec deux crèmes et deux sucres. D’autres pourraient surprendre même les Canadiens de longue date — saviez-vous que l’expression « lâche pas » comme encouragement apparaît rarement au-delà de nos frontières?

Les variations régionales ajoutent une autre dimension à notre paysage linguistique. Dans le Canada atlantique, un dépanneur pourrait être un « corner store », tandis que dans certaines parties des Prairies, c’est une « confiserie ». Le humble sofa est un « chesterfield » pour de nombreux Canadiens plus âgés, tandis que les jeunes générations adoptent de plus en plus le « couch » américain. Même notre géographie reçoit un traitement spécial — seuls les Canadiens comprennent la terreur spécifique de heurter un « nid-de-poule » pendant la « saison du dégel ».

Les langues autochtones ont contribué de manière significative au français canadien, nous donnant des mots comme « saskatoon », « toboggan » et « parka ». L’influence anglaise est évidente non seulement au Québec mais dans tout le pays avec des termes comme « chum », « blonde », et notre prononciation typiquement canadienne de certains mots.

Ce qui est particulièrement fascinant, c’est la façon dont ces canadianismes servent de badges subtils d’appartenance. Quand quelqu’un fait référence à un « tournevis Robertson » ou acquiesce à la mention du « lait homo », il s’engage dans une forme de raccourci culturel qui signale son identité canadienne.

Les plateformes numériques ont accéléré la prise de conscience de ces particularités linguistiques. Les échanges sur les médias sociaux entre Canadiens et Américains mettent régulièrement en évidence des termes qui ne traversent pas facilement les frontières. La surprise des Américains découvrant des mots comme « broue », « mitaines », ou « hydro » (pour l’électricité) crée des moments de fierté nationale et de réflexion.

« La langue évolue constamment », note la sociolinguiste Dr. Sophie Leblanc de l’Université de Montréal. « Ce qui est fascinant avec le français canadien, c’est comment il maintient sa spécificité malgré une exposition massive aux médias américains. Nous assistons à l’émergence de nouveaux canadianismes même si certains termes traditionnels s’estompent. »

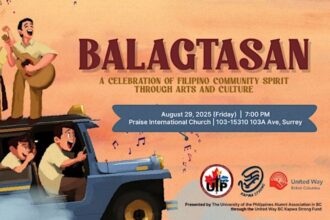

Alors que le Canada continue d’accueillir des nouveaux arrivants du monde entier, notre vocabulaire s’élargit et se transforme. Des termes du pendjabi, du tagalog, du mandarin et de l’arabe trouvent de plus en plus leur place dans la conversation canadienne quotidienne, créant de nouveaux canadianismes que les générations futures hériteront.

Alors, en cette fête du Canada, avec votre « césar » (pas un Bloody Mary) et votre « poutine » (expliquer celle-ci nécessite des paragraphes), prenez un moment pour apprécier le patrimoine linguistique qui aide à définir notre caractère national. Que vous soyez un « mordu » de la langue ou simplement quelqu’un qui a occasionnellement besoin d’utiliser la « salle de bain » (jamais les toilettes), vos mots portent l’histoire du Canada.

Dans un monde où les distinctions culturelles s’estompent de plus en plus, peut-être que notre façon particulière de parler — du « tsé » au « désolé » en passant par « lâche pas » — reste l’un de nos trésors nationaux les plus durables et évolutifs. Après tout, quoi de plus canadien que d’insister poliment sur notre propre révolution linguistique tranquille?