Dans les paysages accidentés du nord de l’Ontario, une révolution silencieuse est en cours. La Première Nation Bilijk a transformé sa relation avec la nourriture, passant de la dépendance à l’autodétermination, créant ainsi un modèle de souveraineté alimentaire autochtone que des communautés à travers le Canada commencent à imiter. Alors que les préoccupations liées aux changements climatiques et à la sécurité alimentaire s’intensifient à l’échelle mondiale, leurs systèmes de connaissances traditionnelles offrent des solutions durables aux implications considérables.

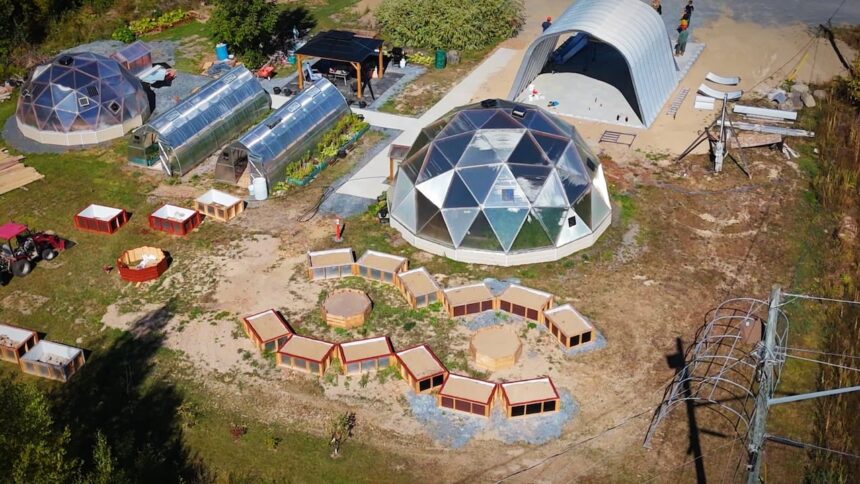

“La nourriture n’est pas seulement une subsistance pour nous—c’est notre médecine, notre lien avec nos ancêtres, notre souveraineté,” explique l’Aînée Martha Whiteduck de la Première Nation Bilijk. “Quand nous reprenons possession de nos systèmes alimentaires, nous reprenons possession de notre avenir.” Le parcours de la communauté a commencé il y a cinq ans avec l’établissement d’une initiative agricole de 30 acres qui produit maintenant des cultures traditionnelles, notamment les Trois Sœurs—maïs, haricots et courges—ainsi que des plantes médicinales qui avaient presque disparu de la région.

L’importance va au-delà de la simple production alimentaire. Selon le Dr Thomas Bearhead, expert en souveraineté alimentaire autochtone, ces initiatives répondent directement à l’insécurité alimentaire systémique qui afflige de nombreuses communautés des Premières Nations. “Ce que nous observons à Bilijk est l’application pratique de connaissances intergénérationnelles qui précèdent les frontières coloniales. Leur succès remet en question l’idée que les communautés éloignées ne peuvent pas atteindre l’autosuffisance alimentaire,” a déclaré Bearhead à CO24 News.

L’impact économique a été considérable. L’initiative Bilijk emploie désormais 27 membres de la communauté et a lancé un collectif de conservation des semences qui préserve des variétés patrimoniales spécifiquement adaptées aux conditions de croissance nordiques. Leur programme de partage des récoltes distribue des aliments traditionnels aux aînés et aux familles tout en créant des opportunités économiques grâce à des produits à valeur ajoutée vendus à travers le Canada.

L’attention fédérale a suivi ces succès locaux. Services aux Autochtones Canada a récemment annoncé un investissement de 24,5 millions de dollars dans des initiatives similaires à l’échelle nationale, reconnaissant ce que les communautés autochtones affirment depuis longtemps—que la souveraineté alimentaire est indissociable de la revitalisation culturelle et de la résilience économique.

“Nous assistons à un changement de paradigme,” note Samantha Greeneyes, analyste en politique climatique. “Ce ne sont pas seulement des projets agricoles—ce sont des réponses complètes aux perturbations coloniales qui ont séparé les peuples autochtones de leurs systèmes alimentaires traditionnels.” Le modèle Bilijk intègre la récolte d’aliments sauvages, le transfert de connaissances intergénérationnelles et des stratégies d’adaptation au climat développées sur des milliers d’années.

La renaissance des systèmes alimentaires traditionnels répond également à des préoccupations sanitaires pressantes. Le directeur de la santé communautaire, James Running Water, rapporte une diminution de 22 % des indicateurs de diabète parmi les participants au programme. “Quand nous revenons à nos régimes alimentaires traditionnels, nos corps réagissent. Les bienfaits pour la santé sont mesurables et significatifs,” explique-t-il.

L’aspect peut-être le plus convaincant est la composante d’engagement des jeunes. L’initiative Bilijk comprend un programme d’apprentissage dédié où les aînés enseignent aux jeunes les techniques traditionnelles de récolte, de préparation et de conservation. Skylar Thundercloud, participant de 17 ans, décrit l’expérience comme transformatrice : “J’apprends des choses que mes grands-parents connaissaient mais qui ont failli disparaître. Maintenant je comprends que la nourriture n’est pas seulement ce qu’on mange—c’est qui on est.”

Alors que l’incertitude climatique menace l’agriculture conventionnelle, l’approche Bilijk démontre une résilience remarquable. Leurs systèmes de culture intégrés ont résisté à des épisodes de sécheresse et d’inondation qui ont dévasté des fermes conventionnelles voisines. Cette adaptabilité a suscité l’intérêt des scientifiques environnementaux qui étudient les systèmes alimentaires résilients au climat pour l’avenir de l’agriculture canadienne.

La question qui se pose maintenant aux décideurs politiques et aux communautés est de savoir si ce modèle dirigé par les Autochtones peut être étendu à l’échelle nationale tout en maintenant son intégrité culturelle. Le Canada peut-il adopter des principes de souveraineté alimentaire qui remettent en question les paradigmes agricoles existants et les structures de pouvoir, ou ces initiatives resteront-elles des succès isolés dans un système encore façonné par des approches coloniales de la terre et de l’alimentation?